陈垣(1880-1971),字援庵,广东新会人。五岁(实岁,下同)随父亲到广州求学,入私塾、学馆,主要是读四书五经。几年间换了几次学馆。一次在老师书房看见一本张之洞《书目答问》,他看到书中到有经史子集各种书名,才知经部以外的大量典籍,眼界大开。后来又阅读《四库全书总目提要》,有更深一步的了解,从此学会按目录买自已需要的书,读自己愿读的书,两三年中,在文史方面打下了基础。

一、青春岁月 头角峥嵘

他从少年时,就看到听到列强对中国的侵略,三岁四岁时,发生中法战争,十三岁,有中日甲午之战,连年都是割地赔款,在他幼小的心里早就怀有痛恨列强侵略的思想。后来虽然他仍是按着当时大多数读书人所走的道路,参加了科举考试,并考中秀才,又补为廪生,同时自己也教蒙馆授徒。但当时正是中国社会大变革时期,封建制度岌岌可危,资产阶级民主革命思想在传播,推翻清廷思想迅速蔓延,他的思想也在急剧变化。早就酝酿着的反清爱国思想,强烈地在他胸中燃烧,他痛恨清廷卖国求荣,深感民族灾难深重,再也不甘心苦读八股文章了,很快转而致力于寻求救国救民的道理,积极投身到推翻清朝、建立共和的行列中。

1904年,他和朋友创办《时事画报》,并撰文抨击清廷,宣传反清思想,参加农工商会活动,上街演讲,集会宣传。1905年全国掀起反美拒约运动,他积极参加广州人民反对美国政府迫害华工的爱国斗争。他写的文章战斗性极强,久为当局注意,常因此被迫离家,1906年返回新会教小学暂避。

1907年回广州,除教中学外,并选择了学西医作为救国救民的准备,考入美国教会办的博济医学院学习,同时仍常为报刊撰文抨击清廷。次年,因博济歧视中国师生,他愤而与友人另创办光华医学堂,并转学在光华继续学习。1909年曾利用暑假赴日本,访医学史书籍。次年在光华毕业,他是光华创办人之一,又是该校第一期毕业生。毕业后留校任教,讲授生理学和人体解剖学。自上医学院后,他撰写了许多宣传普及医药卫生知识和医学史的文章,对近代西医的建立颇有影响。

1911年兼任广州《震旦日报》编辑,主编该报《鸡鸣录》副刊,喻“风雨如晦,鸡鸣不已”之意,以配合并迎接辛亥革命武昌起义。

1913年春,他以革命报人身份,当选为众议院议员,离广州到北京就职,从此定居北京。

二、弃医从政 弃政致学

他离开广州时,医学界为他送行,有《送陈君之北京》一文说:“陈君邃于古学,资于事故,隐以著述医史自任,……其改革,其抱负,其高瞻远瞩,不可一世。”这时,他满以为帝制已推翻,民国已建立,必可走向国富民强之路,他收拾起反清战笔,放弃正在从事的医务和医史研究工作,满怀信心地到北京参加工作,将为新理想献出自己的才能。所以后来他写这段心情的诗中有“英年橐笔走京师,自诩长才不易羁”之句,可见当时的高兴之情。

到京后,他认认真真地参加议会活动,积极提出意见和建议,准备有所建树。但不久,逐渐看清议会已成了派系、集团争权夺利的场所,尔虞我诈,竟置国事于不顾。他原来天真的书生的幻想,在残酷的现实面前逐渐破灭,这是他始料所不及的,他把精力很快投向了另—方面。

在他到京后一年多,承德避署山庄文津阁《四库全书》运到京师图书馆(北京图书馆前身),尚未整理编目。他在广州读《四库提要》时,对此书久已向往,他得知书到京后,尽快设法去阅读。一旦接触到这部3400多种,36000多册,79000多卷的大丛书,真是欣喜若狂,于是整天沉浸在这部书海里,什么也不顾了。在政治上的失望苦闷,从书籍中找到了寄托和满足。这一变化,为他开辟了新天地,促使他改变了原来设想的途程。间断但又连续地阅读、研究《四库》持续了十年之久,使他对祖国浩瀚的古籍了如指掌。

他在广州接触过基督教(教会办学、办医院等),曾想弄清基督教的历史。到京不久,因研究基督教史借书,得识天主教知名人士马良(字相伯。在上海创办复旦学院和震旦公学,曾任北京大学校长)和英华(字敛之,益世报创始人)。当时,英华在香山静宜园创建有辅仁社,为教会青年讲授文史。陈垣往访时,见其学员日课中有 “元也里可温考”一题,也里可温是元朝基督教各派总称。他也试作了一篇,三天后送英先生看阅,英看后很惊奇,大加称赞,不久出资为他排印出版。后马良对英华称赞陈垣说:“吾与汝弗如也。”对他学识评价很高。马良长他40岁,这时是1917年。这篇文章是他史学研究的第一篇论文,从此他更精心钻研史学,后来终于成为史学大师。

1951年9月27日辅仁师生欢迎陈垣先生土改归来

三、著书立说 培育英才

1920年,华北旱灾严重,北京街头日有大批难民涌进,多少孤儿离乡背井,缺衣少食。陈垣和友人共同商议集资办起一座工读学校,收容无告孤儿,校名“北京孤儿工读园”,他任园长,并负责教务。园内供食宿,上午授小学课程,下午分组学技术,如印刷、装订、木工等。他为该园撰写的对联是:无私蓄,无私器;同惜公物;或劳心,或劳力,勿作游民。同年9月,又创办平民中学(今北京市41中学前身),除招小学毕业生外,大部分是灾区青年,免学杂费,清寒学生有补助。他任校长,并讲中国文学史等课。今台湾故宫博物院那志廉副院长就是他在该校教过的学生。

初到北京的几年,他虽对政局失望,但想为国家办些实事,1921年曾任教育部次长(副部长),代理部务。他认为办好教育也是救国的办法。当时正值北京各院校连年欠薪,八大院校到部中请愿索薪。他认为教师本就清苦,怎能枵腹教学,部中虽无钱,但还是多方奔走,在交通部拨了一笔款,总算补发了工资,暂救燃眉。事后,他感到这类棘手事太多,工作难于推动,半年后,提出辞职。

就在这年,他担任了北京大学研究所国学门导师,兼京师图书馆馆长,从此专心著述教学,不再参加其他活动。

1924年10月,冯玉祥发动北京政变,逐驱溥仪出宫,成立以李煜瀛(石曾)为委员长的清室善后委员会,聘请他和蔡元培、沈兼士等十人任委员。故宫博物院次年成立,他任理事,负责文献部,兼院图书馆长。后因奉系军阀要武力接收故宫,因他极力抵制,提出必需逐一清点才能交接,以延缓时间,遭军阀忌恨,被宪兵司令部逮捕。获释后,派宪兵二人驻家中监视四个多月始撤去。

1925年辅仁大学成立,英华任校长。次年1月,英华逝世,临终前以辅仁大学校务相托,后他任副校长、校长。此后兼任北平师范大学、燕京大学等校教授。几十年的教学,桃李遍及国内外,多少著名史学家他都曾教过,白寿彝、邓广铭、柴德赓、启功、赵光贤、史念海、周祖谟、陈述、单士元、方国瑜、齐思和,元史四专家:翁独健、韩儒林、邵循正、姚从吾都是他的学生。

他在史学研究中,对宗教史,历史文献学和元朝历史注意最多,三方面是互相交错,左右相关的。宗教和民族往往相联,文献学中也常常突出元代文献的特色。

自写了元代基督教论文后,对古代外来宗教更多所注意,几年间,先后完成开封一赐乐教、摩尼教、火袄教的研究,对各教分别自南北朝、唐朝、明朝分别从波斯等地传入中国的流布与兴衰历史都写了专著。

他对伊斯兰教史和佛教史致力尤多,虽然他专写伊斯兰教的,只留下一篇由他北大学生冯沅君记录的《回回教入中国史略》的演讲词,但其中谈到“他编築中国回教志的设想,一直到今天对中国伊斯兰教史的研究工作还具有重要的指导意义(白寿彝 1980年《要继承这份遣产》语)。他还把过去典籍中,回历和中国旧历每经30年就积差一年的差错,扭转过来,为学者第一次提供了确实可靠的换算工具,对研究回族历史和伊斯兰教史,功不可磨。

对这些外来宗教的研究,同时也是他对中外文化交通史研究的主要内容。为了写中国各族的融合与中国文化对外来民族的交往,为了宣扬中国文化的优秀和魅力,他怀着赞扬中华民族的深厚感情,撰写了《元代西域人华化考》这部巨著。他说,元西域人“百年之间,作者三十余人,著述至八十余种,经史、词章、老庄申韩、舆地、艺术、阴阳、医药之属,无不具。且皆华法,非西法,与徒夸彼善俗,思革吾华风者不同”,这就是他对当时中国最被人看不起,有人主张全盘西化的日子里,用赞扬中国传统文化对他们的回答。

历史文献研究早在他治学之初就特别注意,他自己是从目录学人手,潜心研究最大部的目录书《四库总目》及其全书入手。自己编写备用目录多种,并出版了基督教史目录、敦煌目录、道家金石目录和《释氏疑年录》,以及体裁独创一格的《中国佛教史籍概论》等目录之书。

将分散的避讳内容,总括成《史讳举例》,把繁复的校勘工作概括为《校勘学释例》。二书是这两个学科总结和奠基,从此才建立起史讳学和校勘学的科学体系。二书都是用寻求类例的研究方法,读者从中可获得有条理的了解,并可有举一反三的独特效果。

关于时代的记载,是历史记载的必要构成部分,年代学是历史文献学研究中的主要课题,年代错乱,其他一切内容则难得准确,中历纪年多种多样,回历纪年过去典籍又有差误。《中西回史日历》《二十史朔闰表》的出版,为中外史料的运用在纪年方面开辟了方便途径。为以后多少历法书籍提供了排比、编制的科学依据。70年来,学者称便。

《中国史料的整理》更是他集中讲文献学的论文中所提的史籍整理八个内容,在60多年后的今天,仍很重要,且还有应做而尚未做到的。他曾为争取内阁大库挡案归人故宫,出过很大力量,文中的“整理档案八法”,是他在故宫工作时和档案馆同人所讲的内容总结,还有参考价值。这篇文章的重要,还不在其具体办法几条,而在于反映了对文献工作的看法和他的指导思想。他认为搞历史文献资料工作,历来都不被人重视,很不应该,这工作是“一人劳而万人逸,一时劳而多时逸”的工作。这和他在《日历序》中所说的思想一致,序中说:“兹事甚细,智者不为,然不为终不能得其用。余之不惮烦,亦期为考史之助云尔”,这是使人方便,为人服务,为考史之助的工作。这思想就是他对历史文献工作的一贯主张,是十分可贵的。

1954年,毛泽东和陈垣先生亲切握手

四、心怀祖国 以笔作战

芦沟桥事变,北平沦陷,国立高校迁移内地,最后只余辅仁大学,其余皆为敌伪接管。

陈垣因故未能离平,苦苦支撑岁月,维持辅仁局面。为使学校能上课,为学校不挂日本国旗和伪政府旗,不用敌伪编的课本,不以日文作必修课程等事,和敌伪周旋斗争。这时,师生遭迫害,行动受监督,他自己时受威协逼迫。他在处境极端险恶黑暗,精神异常痛苦中,度过了八年。他独处枯城,杜门谢客,不与外界往来,不顾生命安危,抵制了敌人威逼利诱,日以教书著书为事:利用课堂,借论史事,讲抗敌不仕,爱国复国,以激励同学抗战决心;利用笔墨,“陈古论今”,写出历史人物的爱国精神,表彰忠于故国,坚持民族气节事迹。八年讲授未停,写作不辍。写出《通鉴胡注表微》等八部专著,阐发正义斗争,表扬民族大义,揭露汉奸卖国,坚定抗敌必胜信心。在我们民族生死存亡的紧急关头,这八年漫长的岁月,对他也是一场考验。在没有势权保护,没有外界支援,也很难听到祖国的声音中,他没有彷徨悲观,没有颓唐失望,而是更加坚定,把生死置之度外,独自地、自觉地拿起笔作为战斗武器,用巧妙的办法与敌伪斗争,鲜明地把著史和民族解放战争更紧密地联系在一起,让史学直接服务于特定时代,服务于抗战事业,可以说这是祖国抗敌斗争的另一战场。在沦陷区,他没有愧对祖国,没有愧对民族,他是中华的好儿女,是民族的好榜样。

他过去著作是以严密考证著称的,在这时,他将所擅长的考证与时代精神结合起来,与抒发民族正气的精辟议论结合起来,他的学术在时代潮流推动下,产生了质的飞跃,体现了时代精神,升华到一个新境界、新髙度,这些著作,是留给后代的精神、思想财富。

他的做人与著书,都给后辈作出表率,沈兼士说他“傲骨撑天地,奇文泣鬼神”是对他真实而恰当的写照。

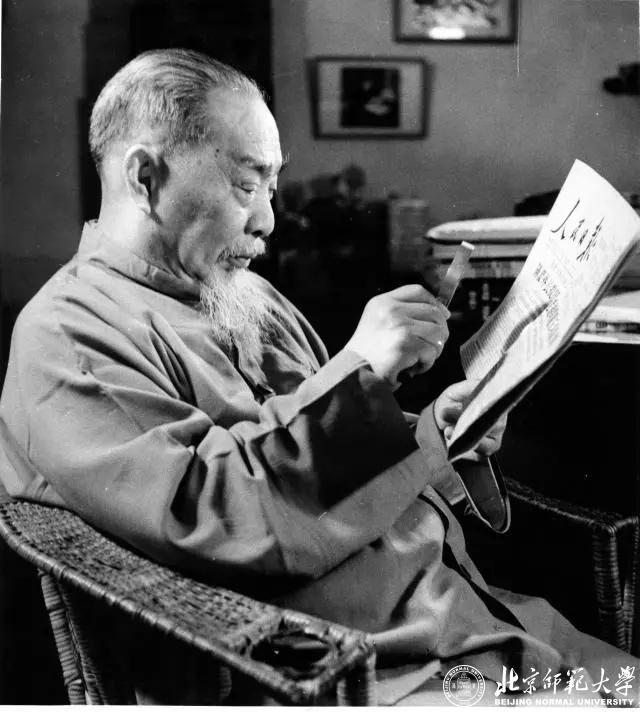

陈垣先生读人民日报

五、行有余力 未尽所能

他最后几年,虽年事已高,且社会活动很多,这样情况下,还是写出了不少文章;由于出版《册府》的需要,写了《影印明本册府元龟序》;由于修长安街对双塔寺应否拆除的论证而写的《谈北京双塔寺海云碑》;由于佛牙出国的需要,有关方面请他写的《佛牙故事》和《法献佛牙隐现记》等,文章都是难度很大,引证丰富,考核周密,说服力强。他当时已年过八十,而思维清晰,记忆力强,精力尚充沛,仍能发挥他独具的特长,在助手帮助下,完成国家,社会需要的文章,为现实服务的文章,这样的文章,别人很难写出。当时并能审阅各方面送审的书刊、稿件工作还相当繁重。

他今生最后一篇论文,是因《文史》编辑部向他索稿,他送去《两封无名字无年月的信》一文。文不过两千多字,凡八易其稿,用精练的笔墨,就解决了信中的很多难题,考出作者是谁,考出是何年何月所写,及其他相关的问题。

两札皆为汤金钊所藏,一札写“二十日”,一札内有“初三日”字样,二札皆无年无月。

首先,因此二信是汤金钊所藏,又与阮元、姚文田等牍同裱在一册,初步断定必是与阮、姚、汤同时代的著名文人所写。其次,他利用自己对清朝文人笔迹熟知的经验,识出二信字迹“甚似王杰,,但无确证”。第三,阮、姚、汤三人中,姚文田最长,大阮元6岁,大汤金钊14岁,而王杰更长,比姚还大33岁,王杰嘉庆十年去世,如是王杰所写,则二信必在乾隆、嘉庆朝。第四,两封信都提到“上谕”。陈垣青年参加反清活动时,常利用清朝廷发的“上谕”内容作为反清的斗争武器,他曾选择公布其有压迫汉人内容的原文,激起反清的情绪。这次利用他对清“上谕”内容较熟悉的特长,能很快在众多“上谕、谕旨、圣训中找到相关之件。第五,第一札有“敝省蒙恩缓征”句,第二札有“具摺乞休,仰蒙温谕慰留”句。据此五点,随即在《十朝圣训》嘉庆朝卷55《蠲赈门》及《嘉庆朝东华录》中,找出嘉庆七年五月戊子(十九日)和嘉庆七年七月辛未(初三日)的“上谕”。将两札中涉及各事,再与当时其他典籍印证,因确定两札必是王杰所写无疑。

他写此文时已85岁,对这样的无头公案,在纷繁事物中论证考据,清楚明晰,得出确凿无疑的结论,正象他的学生启功谈他的考证文风,既象古代的“老吏断狱”的爰书,又象现代科学发明的报告。他的考证工作,确有独到的特点,因此得出结论总是颠扑不破。

85岁的老人,思路这样明晰,文章如此简练,只缘晚年事多,更因“文革”的延误,今生他未尽所能,没有为我们留下更多的文章、著作,是很遗憾的。

总观陈垣一生,主要是教学和著书。他有丰富的教育实践,在课程设置上有创新,讲课负责认真,引人入胜。作高校校长47年,教书70多年。在中国教育史上是绝无仅有的。他的科研在史学领域中范围校广,专著20多种,论文百余篇。文风朴实,考证严谨,承上启下,开一代之风气。