人称白先生是史学界大师级的人物,这固然不错;但是,“大师”又不足以限先生。他同时还是一位富有使命感的历史教育家、富有改革思想与学术组织才能的史学界帅才。

有一次他对我说:“古人云‘尊师重道’,又说‘师者,所以传道受业解惑也。’这种提法好。所谓‘道’是第一位的,在今天,就是指马克思主义的指导与社会主义的方向。”白先生所谓的“建国大计”和传社会主义的“道”,实际就是今天我们讲的发展中国特色的社会主义与实现中华民族的伟大复兴。

白先生从1980年起开始在历史系推行以课程结构改革为中心的教学改革,并于1989年获国家级优秀教学成果奖。这场改革形成了教、研互动和出成果、出人才的良好机制,是北师大历史学科发展史上的一个重要里程碑。今天的北师大中国史学科所以能成为全国“A+”一流学科,实受其所赐。

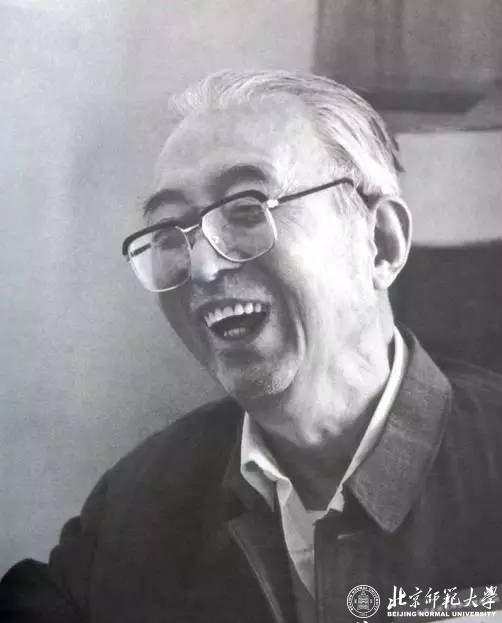

我考入北京师范大学历史系不久,便赶上了文化大革命,故第一次见到白先生时,他已是一位“资产阶级反动学术权威”,靠边站了,不容接近。我们常见先生与系里其他的“牛鬼蛇神”一道,在操场上拔草。有同学指指点点说,“那位就是白寿彝”。先生身材修长,眼睛高度近视,戴着一副玻璃片很厚的眼镜,动作舒缓,但说话声音宏亮,带着浓重的河南口音,虽身处逆境,依旧透着儒雅博学的风度。文革结束后,白先生继续担任历史系系主任,拨乱反正,诸事繁忙。我虽于1970年毕业后留系任教,但并没有与白先生接触的机会。记得大约是1981年,历史系在当时的新二阶梯教室召开文革后第一届本科生毕业典礼,由系主任白先生讲话。这是我第一次听先生在公开场合做长篇讲话。讲话的具体内容现在想不起来了,只记得两点:一是告诫同学们,毕业出去后光会教现有的课本,不算本事,重要的是要有自我研究的能力,在今后的工作中不断发展自己;二是在讲话最后引了王国维在《人间词话》中提出的“人生三境界”说,勉励同学在做学问的路上不断进取。他很流畅地背诵了以下的诗句:第一境界,“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”;第二境界:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;第三境界:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。白先生的朗诵抑扬顿挫,因带有浓重的河南口音,吐字不易辨认,但却让人印象深刻。这也是让我至今不忘的原因。

后来白先生不当系主任了,忙于主持《中国通史》的编纂工作,加之年纪已高,一般很少到系里来。由龚书铎先生与唐赞功先生,前后继任系主任。所以,在很长的时间里,我还是没有机会接触先生。1994年我出任系主任,后又到学校工作,这才开始和白先生有了接触。因工作需要,常去看望先生,不时到家中请教,接触的机会多起来,自觉获益良多。上世纪90年代高校兴起教学改革热,有鉴于学界缺少大师,既有的大师多由民国时期走来,故包括清华、北大在内许多高校都雄心勃勃,纷纷推出了各种试验班,声言要致力于培养大师。当时这股风很盛,北师大是不是也要办类似的试验班培养未来的大师?我在学校负责文科教学,心中没底,就去请教先生。记得当时先生只说了一句话,就让我茅塞顿开,断然决定北师大不跟风,不办这样的试验班。先生是这样说的:“大师不是培养出来的”。话甚短,却极富哲理,堪称经典。后来我在许多场合都提到了先生的这句名言。是啊,大师之所以成为大师,哪一位不是经历了个性化的长期努力奋斗的结果?怎么可能由统一的教学模式来培养,犹如机器批量生产?更何况办班的人自己都不是大师,如何能培养出大师来?大师的产生需要主客观条件的统一,良好的社会土壤包括学习与工作的环境等等,这些客观条件固然重要,但归根结底,还要取决于个人的主观努力与天份。通过教学改革,为人才的成长创造尽可能宽松的学术氛围与合理的环境是必要的,但预设大师培养的模式却是不科学的。梁启超也曾说过,“凡一位大文学家、美术家之成就,常常还要许多环境与及附带学问的帮助”。作为学生,只有在学成之后,“常常找机会转变自己的环境,扩大自己的眼界和胸次,到那时候或者天才才会爆发出来,今尚非其时也。”(梁启超著,丁文江、赵丰田编:《梁启超年谱长编》,上海人民出版社1983年版,第1116页。)此言与白先生的话是相通的。不久,清华大学举办纪念西南联大的讨论会,邀请了北大、南开大学、北师大、中国社科院等单位的同志参加。我在发言中就发挥了白先生的上述观点,高度评价西南联大大师辈出,同时也强调其不可复制性。那天我看见何兹全先生与何师母也在场。有位先前从北师大转到清华的老师事后告诉我说,你的发言反映很好。他当然不知道我只是发挥了白先生的思想而已。

有一次先生郑重其事地对我说:“请你传话给校领导:‘北京师范大学’这六个字,要好好用。”先生话的意思是,“北京师范大学”是金字招牌,一种宝贵的资源,要爱惜她,把她发展好。当时我也不明白何以先生会突然提出这个问题,这话我确实也传给校领导了,但无甚反响。有趣的是,其后全国高校出现了并校热。有主管部门的领导说,美国著名的大学没有规模小于五万人的。中国大学都太小了,故资源分散,办学效益不好。要通过强强联合或以强并弱,建立中国大学的航空母舰。北师大也有人坐不住了,有的主张改校名,如可改称京师大学;也有人主张主动去合并首师大或邮电大学,但那是白说,因为没有人理你。最不可思议的是,有个别领导竟主张北师大应并入清华,因为后者是工科大学,北师大以文科见长,正好可补其短板。我很自然就想起了上述先生说过的话,以为倡此种论调的人,无非捧着金饭碗去讨饭,身为北师大人,太不了解北师大,也太没自信了。我当时就说过:百年的北京师范大学,恐怕没有人敢于将她改名,更不用说将她合并掉了。尤其身为领导,如此主张无异于主帅临阵脱逃,是极不负责任的。说来也巧,后来我很荣幸,有机会在专机上单独向李岚清副总理和陈至立部长两位领导汇报工作,就顺便提到了北师大不宜改名,更不应并入他校。岚清同志听完后,立即回答说:“北师大是名校,怎么能并掉呢!”至立同志也接着说:“北师大要是改了名字,全国岂不全乱了套!”没料到国家领导人的见解竟是如此明晰!我心中大感快慰,回校后也向领导作了汇报。至今我都时常在想:先生的话“北京师范大学这六个字,要好好用”,意味深长,北师大人,尤其是校领导都认真想明白了吗?

人称白先生是史学界大师级的人物,这固然不错;但是,“大师”又不足以限先生。一般说来,大师多指在某一学术领域学问专深,成就卓著者。白先生显然又超越了这一点,他同时还是一位富有使命感的历史教育家、富有改革思想与学术组织才能的史学界帅才。

对于历史教育的意义和重要性,近年来因习近平主席的反复强调,愈为人们所关注。但是,尽管如此,白先生在这个问题上的许多独到见解,对于我们今天仍然具有重要的启发意义。他说:“历史学是一门研究社会发展规律、民族特点以及历代盛衰兴亡之故的学问。在正确的思想指导下,历史知识的传播有利于国家民族的相互了解,增进友谊,有利于国际间的和平,有利于思想建设和文化建设。”(白寿彝:《白寿彝文集》第5卷,河南大学出版社2008年版,第2页。)将史学和历史教育简单地理解为只是研究过去的事情与传授历史知识,这是错误的。史学工作者要有自己的使命感,即首先须明确史学是为历史教育总的目的服务。“历史教育从根本上说,是历史前途的教育。我们的祖国前途怎么样?我们中华民族的前途怎么样?”(白寿彝:《白寿彝史学论集》上册,北京师范大学出版社1994年版,第220页。)换言之,历史教育的总目的乃在于把握历史发展规律,推动国家与民族的发展。在许多地方,他又将之归结为培养国人的“历史感”和“时代感”的教育。他认为,文革以后,不少人考虑个人利益多,考虑国家集体少了,这固然有多方面原因,但究其根本,还在于他们“不理解现在是什么时代,不理解现在的时代需要什么,不理解个人在现时代应该发挥什么作用,所以表现出很多落后的思想和行动”。故史学工作者就是要引导年轻人认识当前的时代。“讲过去是为了建设现在,讲过去是为了掌握未来。要把过去、现在、未来挂起钩来看。这是历史家的任务。”(同上,第216页。)又说:“培养咱们的下一代,培养他们有历史感,培养他们有时代感!这样一个教育的目的,关系到咱们的建国大计,不是随便在课堂上联系什么事,讲几句话的小事”(同上,第255页。)。有一次他曾对我说:“古人云‘尊师重道’,又说‘师者,所以传道受业解惑也。’这种提法好。所谓‘道’是第一位的,在今天,就是指马克思主义的指导与社会主义的方向。”白先生所谓的“建国大计”和传社会主义的“道”,实际就是今天我们讲的发展中国特色的社会主义与实现中华民族的伟大复兴。足见先生是怎样一位富有使命感的史学大家。

作为系主任,白先生从1980年起开始在历史系推行以课程结构改革为中心的教学改革,并于1989年获国家级优秀教学成果奖。今天的北师大中国史学科所以能成为全国“A+”一流学科,实受其所赐。这场改革打破了原先两门通史上四年的传统教学体制,形成了一二年级以基础课为主,三四年级以选修课为主全新的教学格局,从而不仅提高了教学质量,优化了学生的知识结构,而且极大地解放了教师,有力地促进了全系科研的发展,形成了教、研互动和出成果、出人才的良好机制,一直延续至今。可以说,这次课程改革是北师大历史学科发展史上的一个重要里程碑,没有当年的改革,就不会有今天的发展。不过,这里还需要指出两点:一是,自上世纪50年代以来,白先生一直没有停止过关于教学改革问题的思考,曾发表过一系列文章,只因种种原因,未能付诸实践。改革开放甫两年,他便推出了这场改革,开全国师范院校历史学科改革之先河,绝非偶然,而是深思熟虑,胸有成竹的作为。二是,也惟其如此,白先生历史教育思想丰富,例如,以下的说法都十分经典:传统的一门通史讲四年,“可以说是‘通史’不‘通’”;“小通史要讲得好,是要在轻重去取之间,在脉络贯通之间下功夫,这需要有较高水平的历史见识。钟点少了,要求却是高了,教师要有点‘别识心裁’”(同上,第203、204页。);学生须读书,“历史学家不是听出来的”;不必上那么多课,学生须有自学的时间,没有自学的时间,一切都是空的;以及他认为大学生必须具备科研能力,而其所达到的程度当依写出来的文章来衡量的观点,如此等等。1997年我曾写了《白寿彝先生的历史教学改革思想》一文送先生指教,没过几天,我便收到了校办转来本文及先生向学校推荐发表此文的一封信,这令我深受鼓舞。先生教育思想是值得我们去进一步总结和加以继承发扬的。

白先生的另一句名言是:“我真正做学问是从70岁后才开始”。此话可从三方面理解:一是如大家所言,是先生的谦逊;二是反映了先生学术追求老而弥坚;三是先生步入70岁是1979年,正是党的十一届三中全会召开后的第二年,显然是改革开放使他感受到了祖国春天的到来,故学术青春勃发,不知老之将至矣。需将这三方面综合起来,才能全面理解先生。在此后的20年里,白先生老当益壮,几乎是同时做成了两件大事:一是如前所述,1980-1989年在北师大历史系施行教学改革,令学科其命维新;二是1979-1999年,主持编纂出版了共12卷22册,约1400万字的鸿篇巨制《中国通史》,被公认为20世纪中国史学的压轴之作,至今依然是通史之林的巅峰之作。在新旧过渡,各方面条件都十分困难的岁月里,能组织全国500多名学者在整整20年间,同心同德,共襄盛举,实为学界佳话。它充分反映了白先生的人格魅力与卓越的学术组织才能。人们多将该书的出版视为先生对史学界一大贡献,洵为至论;但是,我还是以为,白先生晚年在史学教育改革与学术研究两大领域所完成的上述壮举,乃双峰并峙,共同展现了先生晚年学术生命之灿烂光华。2000年,即《中国通史》全部出齐之后第2年,91岁高龄的先生终与世长辞。一个人的学术生命与其生物生命如此相终了,吾等谓白先生乃富有使命感的史界大家,不亦宜乎!

注:本文转载自《史学史研究》2019年第3期;作者:郑师渠,北京师范大学历史学院教授、中国史学会原副会长